Après vingt ans de prison, cette Américaine va entamer un doctorat (et a déclenché un débat intense à Harvard)

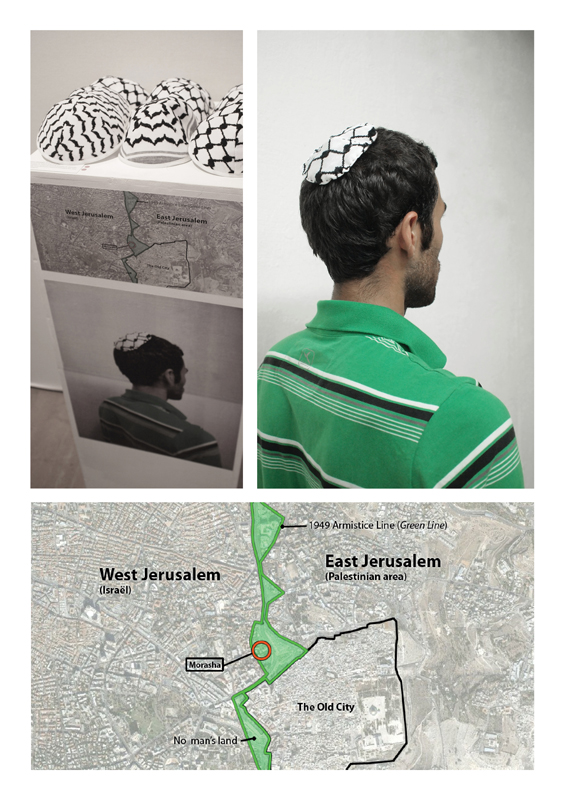

Emeric Lhuisset est artiste, mais aussi géopoliticien. Ces deux casquettes lui permettent de produire des œuvres particulièrement justes, alors même que son sujet principal est difficilement abordable : le conflit. Par les temps qui courent, il a – malheureusement – matière à travailler.Il peut aussi bien rejoindre des combattants de l’armée syrienne libre à Alep et retranscrire la journée de l’un d’entre eux en direct pendant 24 heures, que se placer entre la partie Est et la partie Ouest de Jérusalem pour vendre des kippas fabriquées avec des keffiehs palestiniens. Oui, il a osé le faire et il nous raconte, dans cet entretien, la façon dont l’initiative a été accueillie. Le photographe nous parle aussi de la représentation occidentale erronée du conflit, de la mise en scène dans la photographie de guerre – notamment celle de l’arrestation de Saddam Hussein – ou encore des espoirs des manifestants ukrainiens lors de la révolution de Maïdan. Tes photos sont, pour la majorité, prises dans des zones de conflit. Est-ce que l’on pourrait te considérer aussi comme reporter ? Je ne pense pas que ce soit du reportage. S’il y a un rapprochement à faire, ce serait plus avec le documentaire, bien que certaines personnes qualifient mon travail de "post-documentaire". La différence se trouve peut-être dans la manière de travailler : je travaille énormément sur la mise en scène, ce qui, a priori, n’est pas le propre du reportage. C’est même un tabou. On a vu tout le débat qu’il y a eu au moment du World Press avec ce photographe Italien, Giovanni Troilo, qui a été accusé d’avoir mis en scène ses images... Finalement le prix du World Press lui a été retiré. [caption id="attachment_65581" align="alignnone" width="4240"]

Emeric Lhuisset[/caption]

Emeric Lhuisset[/caption]

Emeric Lhuisset dans son atelier du 11ème arrondissement de Paris.

Que faisais-tu avant de te lancer dans le milieu artistique ? J’ai fait du design produit, l'école des Beaux-Arts de Paris, puis un master en géopolitique à Paris 1 et à l’ENS (École normale supérieure, NDLR). Si j’ai fait du design produit, c’est parce que l’art me faisait peur. Je me disais qu’être artiste n’était pas un métier, que j’allais toucher le RSA (revenu de solidarité active, NDLR) toute ma vie et que je n’allais jamais rien pouvoir faire. En fin de compte, je me suis pas mal questionné et je me suis dit : « après tout, on n'a qu’une vie, donc autant faire ce qu’on a envie de faire… Tant pis si je galère ». Comment es-tu passé de l’art à la géopolitique, qui, de prime abord, n’ont rien à voir l’un avec l’autre ? Je me suis toujours intéressé aux problèmes géopolitiques. J’ai grandi en banlieue parisienne, pas très loin de Corbeil-Essonnes (91). Ma famille n’est pas du tout dans la culture, et il n’y avait pas de centres culturels. Ce qui est de moins en moins le cas aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’initiatives dans les quartiers, il y a un vrai dynamisme. L’art, en fin de compte, je l’ai découvert en regardant dans les livres d’histoire-géo, à l’école. De nombreuses œuvres sont liées à des questions géopolitiques. Comme la Tapisserie de Bayeux par exemple, ou la Mort d'un soldat Républicain pendant la guerre d’Espagne, les peintures des batailles de Napoléon par Jacques-Louis David ou encore Les Fusillés de Goya. [caption id="attachment_64666" align="aligncenter" width="407"] Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard

Bonaparte franchissant le Grand-Saint-BernardBonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard de Jacques-Louis David (1800).

À côté de ça, j’allais souvent en vacances chez ma grand-mère qui avait gardé les livres d’histoire-géo de sa scolarité. Je me suis aperçu qu’en fin de compte, l’histoire telle qu’elle lui était enseignée dans les années 30 était très différente de ce qui m’était enseigné dans les années 90. Je me suis aperçu que l’histoire n’était pas un récit, mais une multitude qui pouvait varier en fonction des périodes, des lieux ou des orientations politiques. Aujourd'hui tu voyages beaucoup avec ton métier. Qu’est-ce qui t’a poussé à aller travailler sur les zones de conflit ? Je travaille beaucoup au Moyen-Orient, je m’y rends depuis treize ans. Ce qui m’a amené à y travailler, c’est qu’au niveau géopolitique c’est une zone particulièrement riche et très proche de nous.En traitant de problématiques géopolitiques, je me suis aperçu que le conflit, tel qu’il était, était très différent du conflit tel qu’on nous le montre dans nos sociétés.Dans nos sociétés occidentales, le conflit est extrêmement présent à travers les médias. L’image basée sur un évènement va montrer des tirs, des explosions, des cadavres. Comme ces films dans lesquels il y a une heure de combat et une demi-heure de scène d’amour, ou ces jeux vidéo dans lesquels tu tires sans arrêt, ou encore les petites mitraillettes dans les magasins de jouets pour enfants. Et pourtant, l’image que l’on peut avoir des conflits est complètement fantasmée, elle est très loin de la réalité. [caption id="attachment_67120" align="alignnone" width="803"]

emeric lhuisset[/caption]

emeric lhuisset[/caption]

Photo de la série "Théâtre de guerre", Irak, (2011-2012).

Tu as diffusé une vidéo en direct d'un soldat qui porte une caméra pendant 24heures. C'est ce phénomène que tu as voulu montrer ? Oui, c’est mon projet « Chebab », 24 heures de la vie d’un combattant rebelle en Syrie. Dans cette vidéo, tu vis la vie du combattant et... tu t’ennuies avec lui. En zone de guerre, la chose la plus présente est l’attente. Tu attends avec une tension permanente, tu ne sais jamais si tu seras toujours vivant à la fin de la journée. Comment as-tu choisi le combattant qui porterait cette caméra ? À la base, je ne devais pas travailler avec lui, mais plutôt avec un combattant avec qui je m’entendais très bien, qui parlait anglais et était très calme. Finalement il n’a pas pu la faire - il a dû partir précipitamment, car un de ses amis a été gravement blessé. Un autre combattant est venu me voir et m’a dit : « je vais la faire la vidéo, ne t’inquiète pas ». C’était un profil complètement différent, très sympa, mais hyper instinctif. À un moment, il veut passer voir sa femme mais il a la camera ; ça l’embête parce qu’il ne veut pas l’enlever, comme je lui avais dit de la garder... Donc il me cherche pour me demander comment l’enlever sauf qu’il ne me trouve pas, on l’entend dire : « putain il fait chier, il est où Abu Saïd ? » C’était le nom de guerre que m’avaient donné mes amis. [caption id="attachment_66521" align="alignnone" width="800"] chebab emeric lhuisset 2[/caption]

chebab emeric lhuisset 2[/caption]

Extraits de "Chebab" (2012).

Pourquoi ne peut-on pas voir la vidéo en intégralité sur ton site ? Je ne l’ai pas mise en entier car c’est dangereux pour les combattants, même si les visages sont floutés. Et je n’ai pas envie que cela soit récupéré par des personnes mal intentionnées. La série de photos « Théâtre de guerre » est assez déstabilisante. On a l'impression que ce sont des photos prises sur le vif, et pourtant on voit qu'il y a de la lumière artificielle. Est-ce que c'est de la mise en scène ? Comment as-tu fait ? C’est un projet fait en Irak avec un groupe de guérilla kurde. Ce sont de vrais combattants sur une vraie zone de conflit, qui rejouent leur réalité dans des mises en scène inspirées de peintures classiques. L’idée, c’est que lorsque l’on regarde l’image, on se demande quelle est la part de réel et la part de faux. [caption id="attachment_67098" align="aligncenter" width="640"] Emeric[/caption]

[caption id="attachment_66599" align="alignnone" width="800"]

Emeric[/caption]

[caption id="attachment_66599" align="alignnone" width="800"] emeric lhuisset[/caption]

emeric lhuisset[/caption]

Théâtre de guerre, Emeric Lhuisset.

C’est un questionnement sur la mise en scène, ça rejoint ce que j’ai dit au début à propos de ce tabou dans le reportage et dans la photo de guerre. Pourtant, paradoxalement, la plupart des images de guerre du XXème siècle qui deviennent des icônes de certains conflits sont suspectées d’être des mises en scène... Par exemple, il y a tout un débat autour de la photo de Rober Capa, "Mort d'un soldat républicain". Il y a aussi le drapeau américain sur la colline après la bataille d’Iwo Jima. Puis le drapeau soviétique sur le Reichstag, après la bataille de Berlin. [caption id="attachment_65396" align="alignnone" width="1225"] Mort-dun-soldat-republicain[/caption]

Mort-dun-soldat-republicain[/caption]

Mort d'un soldat républicain (1936), Robert Capa

Est-ce qu'on peut trouver ce même procédé avec des photos historiques plus récentes ? Oui, la capture de Saddam Hussein est une mise en scène orchestrée par l’armée américaine : il est chevelu, barbu, un type regarde ses dents, c'est une image de mauvaise qualité comme si ça avait été fait avec un portable de l’époque. Tout cela renforce l'idée du réel. Forcément, la photo qu’ils vont faire de Saddam Hussein pour communiquer sur sa capture est une image bien construite... [caption id="attachment_66522" align="aligncenter" width="481"] Saddam[/caption]

Saddam[/caption]

Capture de Saddam Hussein (2003).

Pour ta série "Théâtre de guerre", on imagine que faire rejouer une situation aussi dure à ces combattants n'a pas dû être évident. As-tu rencontré des difficultés à les convaincre de rejouer ces situations ? J'ai fait quatorze images en trois ans. J’ai passé beaucoup de temps avec eux et nous sommes devenus amis. Je leur ai beaucoup parlé de mon travail et je leur ai expliqué ce que je voulais faire avec eux. La première photo, ils l'ont acceptée parce qu’on était devenus potes, et quand ils l'ont vue, ils ont mieux compris où je voulais en venir. [caption id="attachment_67121" align="alignnone" width="768"] Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67122" align="alignnone" width="803"]

Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67122" align="alignnone" width="803"] emeric lhuisset[/caption]

emeric lhuisset[/caption]

Théâtre de guerre, Emeric Lhuisset.

De quels tableaux t'es-tu inspiré ? Plus que de simplement m'en inspirer, j'ai reconstruit des peintures de la guerre franco-prussienne de 1870. Ce sont ces peintures qui vont introduire la photographie de guerre telle qu'elle va apparaître tout au long du XXème siècle. Cette guerre a été une défaite cuisante pour la France, donc il y a eu la question de savoir comment représenter cette défaite. Avant ça, on représentait le général victorieux, l'Empereur, le Roi... Là, il n'y a pas eu de victoire, donc on a plutôt peint des scènes de genre inspirées du naturalisme qui représentent des soldats anonymes. Dans ces peintures, on trouve l'héroïsme du combattant et l'absurdité de la guerre. [caption id="attachment_67123" align="alignnone" width="800"] emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_67124" align="alignnone" width="710"]

emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_67124" align="alignnone" width="710"] Emeric[/caption]

[caption id="attachment_65427" align="alignnone" width="1000"]

Emeric[/caption]

[caption id="attachment_65427" align="alignnone" width="1000"] OLYMPUS DIGITAL CAMERA Emeric Lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65428" align="alignnone" width="1200"]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Emeric Lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65428" align="alignnone" width="1200"] Adolphe_de_Neuville_Les_dernières_cartouches_(1873)[/caption]

Adolphe_de_Neuville_Les_dernières_cartouches_(1873)[/caption]

"Les dernières cartouches" (1873), Adolphe de Neuville

Comment t'y es-tu pris pour reproduire les scènes avec autant d'exactitude dans des décors aussi similaires ? J'imprimais les tableaux en deux exemplaires, un pour eux et un pour moi. Au début, j'avais des flashes que je devais brancher. Puis, la deuxième année, j'ai eu des batteries portatives. On a donc pu partir en patrouille avec, mais c'était délicat : on pouvait potentiellement être attaqués. Par exemple, quand on a fait "Souvenir du 16 août 1870", ils avaient posté un tireur pour surveiller ce qu’il se passait. J’avais quinze minutes pour faire la photo. [caption id="attachment_67113" align="aligncenter" width="640"] painting1 Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67114" align="alignnone" width="895"]

painting1 Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67114" align="alignnone" width="895"] intro image emeric lhuisset[/caption]

Le brouillard que l'on voit est ajouté ? À quel point retouches-tu tes photos ?

Il n'y a pas d’effets sur celles de la première année. On a fait la fumée sur place avec des fumigènes que j’avais fabriqués avec des balles de ping pong. C’est une technique que j’utilisais au lycée. Sur celles que j’ai faites la deuxième année, ce n'était pas possible car on ne devait pas se faire repérer, sinon on risquait de se faire attaquer... Donc je l’ai ajouté en postproduction.

[caption id="attachment_67117" align="aligncenter" width="399"]

intro image emeric lhuisset[/caption]

Le brouillard que l'on voit est ajouté ? À quel point retouches-tu tes photos ?

Il n'y a pas d’effets sur celles de la première année. On a fait la fumée sur place avec des fumigènes que j’avais fabriqués avec des balles de ping pong. C’est une technique que j’utilisais au lycée. Sur celles que j’ai faites la deuxième année, ce n'était pas possible car on ne devait pas se faire repérer, sinon on risquait de se faire attaquer... Donc je l’ai ajouté en postproduction.

[caption id="attachment_67117" align="aligncenter" width="399"] Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67118" align="alignnone" width="887"]

Emeric[/caption]

[caption id="attachment_67118" align="alignnone" width="887"] emeric lhuisset[/caption]

Il y a un autre projet à propos duquel je voulais te poser des questions. Comment as-tu eu l'idée de fabriquer cette kippa en keffieh ?

J’étais invité à Jérusalem pour un workshop avec un collectif d'artistes israéliens et palestiniens, et je devais produire une œuvre en 24 heures. J’ai décidé de travailler sur les deux symboles forts que je connaissais : la kippa et le keffieh, ce foulard emblématique des Palestiniens.

emeric lhuisset[/caption]

Il y a un autre projet à propos duquel je voulais te poser des questions. Comment as-tu eu l'idée de fabriquer cette kippa en keffieh ?

J’étais invité à Jérusalem pour un workshop avec un collectif d'artistes israéliens et palestiniens, et je devais produire une œuvre en 24 heures. J’ai décidé de travailler sur les deux symboles forts que je connaissais : la kippa et le keffieh, ce foulard emblématique des Palestiniens.

Je suis allé à Jérusalem-Est pour acheter des keffiehs, avec lesquels j’ai fabriqué des kippas. Puis je me suis mis sur la route des prophètes, dans le quartier de Morasha, qui sépare Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Et j’ai proposé ces kippas-keffiehs à la vente sur cet entre-deux.[caption id="attachment_65440" align="aligncenter" width="564"]

kippa[/caption]

kippa[/caption]

Les kippas créées avec le tissu du keffieh.

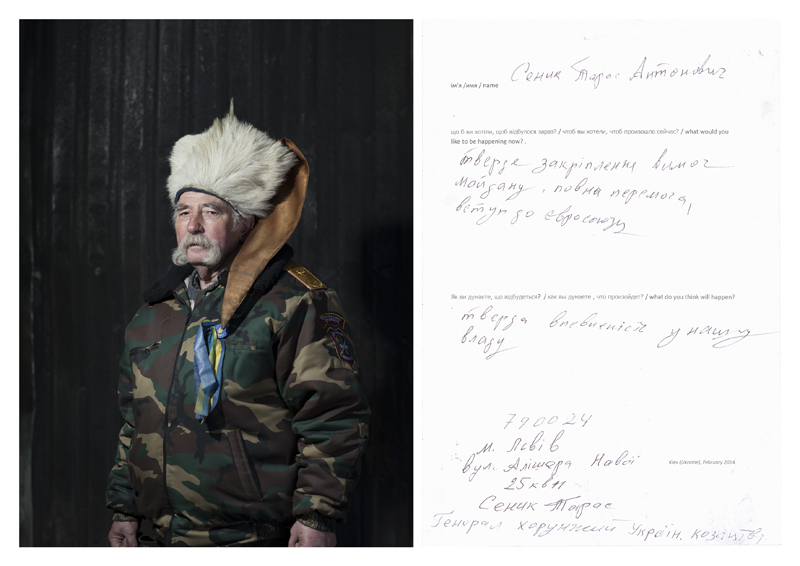

As-tu réussi à en vendre ? Personne n’en a acheté. Je me suis fait un peu pourrir au début, des deux côtés d’ailleurs. Je leur ai expliqué mon projet, et du coup ils m’ont laissé tranquille. Quelle était l'objectif de ta démarche ? L’idée était de proposer une sorte d’hybridation entre ces deux cultures, entre les Palestiniens et les Israéliens. Malheureusement, beaucoup de choses les opposent aujourd’hui, dans un conflit dont on ne voit pas la fin... On peut très bien imaginer qu'un jour, Israéliens et Palestiniens vivront ensemble sur un même pied d'égalité dans la paix et le bonheur, même si actuellement tout nous porte à croire que ce n'est pas pour tout de suite. C’est une certaine utopie, mais c’est bien d'y croire... Parfois elles finissent par arriver. Peut-on encore acheter ces kippas quelque part ? Oui bien sûr, je les vends toujours, elles sont à 60 euros. Tu es allé en Ukraine en 2014 lors de la révolution. Tu as pris cent portraits d’Ukrainiens que tu as accompagnés d'un questionnaire. Que leur demandais-tu ? J’ai fait pas mal de recherches dans différents médias, et je me suis aperçu qu'entre les pro-russes et les pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. J’ai voulu comprendre ce qu'il se passait alors j'y suis allé. Il se trouve que je suis arrivé au moment où Viktor Ianoukovytch (premier ministre ukrainien à trois reprises entre 2002 et 2007, puis président du pays en 2010 avant de se faire destituer en 2014, NDLR) a fui. Il n'y avait plus de président, pratiquement plus de gouvernement ni de police. Le pays était entièrement sous le contrôle de la population et j’ai voulu saisir ce moment de latence où tout paraissait possible. Avant de prendre les gens en photo, je leur ai demandé : "Qu’est-ce que vous aimeriez qu’il se passe maintenant ? Et qu’est-ce que vous pensez qu’il va se passer ?". [caption id="attachment_65585" align="alignnone" width="800"] portraits10p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65586" align="alignnone" width="800"]

portraits10p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65586" align="alignnone" width="800"] portraits6p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65587" align="alignnone" width="800"]

portraits6p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65587" align="alignnone" width="800"] portraits14p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65588" align="alignnone" width="800"]

portraits14p emeric lhuisset[/caption]

[caption id="attachment_65588" align="alignnone" width="800"] portraits12p emeric lhuisset[/caption]

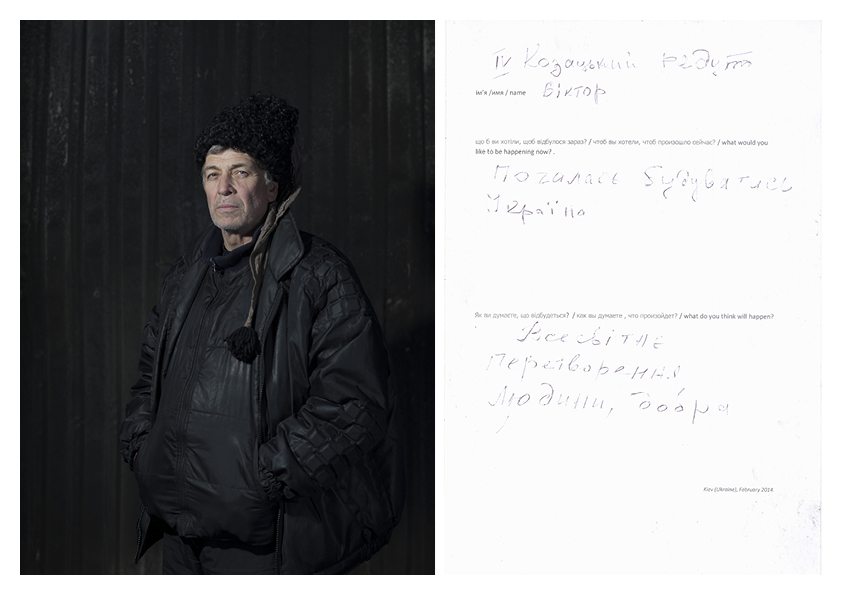

Parmi toutes ces réponses, est-ce que certaines t'ont particulièrement touché ?

Oui, il faut savoir que plusieurs de ces personnes sont devenues des amis assez proches. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, parce que sa réponse est inattendue. C’est Viktor, un cosaque. Donc tu t’attends à une réponse assez martiale, mais à la question : "qu’est-ce que vous aimeriez qu’il se passe maintenant ?", il a répondu "je veux que la reconstruction de l’Ukraine démarre" et à : "qu’est-ce que vous pensez qu’il va se passer ?" il a dit "il y aura une transformation mondiale des hommes, la gentillesse s’installera".

[caption id="attachment_67163" align="aligncenter" width="842"]

portraits12p emeric lhuisset[/caption]

Parmi toutes ces réponses, est-ce que certaines t'ont particulièrement touché ?

Oui, il faut savoir que plusieurs de ces personnes sont devenues des amis assez proches. Il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, parce que sa réponse est inattendue. C’est Viktor, un cosaque. Donc tu t’attends à une réponse assez martiale, mais à la question : "qu’est-ce que vous aimeriez qu’il se passe maintenant ?", il a répondu "je veux que la reconstruction de l’Ukraine démarre" et à : "qu’est-ce que vous pensez qu’il va se passer ?" il a dit "il y aura une transformation mondiale des hommes, la gentillesse s’installera".

[caption id="attachment_67163" align="aligncenter" width="842"] Emeric Lhuisset Maydan Viktor[/caption]

Emeric Lhuisset Maydan Viktor[/caption]

Viktor.

Est-ce que certaines réponses se sont réalisées ? Il y avait un adolescent qui avait répondu : "Je veux qu’on rejoigne l’union européenne et que notre pays soit libre" et à "Qu'est-ce que vous pensez qu’il va se passer ?" il avait dit "Je pense qu’il y aura la guerre". À l’époque, les amis ukrainiens avec qui j’étais m’ont dit : "Il est perché, regarde-le il se prend pour RoboCop"... Et puis, alors que l'on reparlait du projet, ils m'ont dit : "Tu te rappelles de ce gamin qui se prenait pour un ninja avec sa tenue ? C’est lui qui avait raison. On n'aurait jamais imaginé que ça allait être la guerre en Ukraine." [caption id="attachment_65589" align="alignnone" width="800"] portraits11p emeric lhuisset[/caption]

Où t'es-tu installé pour prendre ces photos ?

Je me suis installé dans la rue, sur Maïdan (la place de l'Indépendance dans la ville de Kiev, d'où sont parties les manifestations pour l'Europe et contre le président Ianoukovytch, NDLR) devant des portes en tôle, qui m'ont servi de fond noir. Ces portes en tôle ont été brûlées, et les manifestants les ont forcées pour pouvoir rentrer dans l’hôtel qui est ensuite devenu le QG de la révolution.

Après tous ces projets, as-tu prévu de travailler sur la crise des migrants ?

Le dernier projet sur lequel je travaille est justement sur les réfugiés. Il s’appelle "L’autre rive". Quand je regarde les représentations qui se construisent autour des réfugiés, ça m’agace un peu. Ce sont soit des images basées sur des évènements comme les arrestations, les gens qui débarquent sur une place, un cadavre au bord de l’eau... C'est à dire des images qui sont d’ordre catastrophique, voire cataclysmiques, beaucoup utilisées par les populistes. Sinon, on a une autre forme de représentation qui se veut souvent empathique, où l'on voit des gens dans des couvertures au sol la nuit. Pour moi, ces représentations ont plus tendance à faire du misérabilisme, et déshumanisent ces gens.

[caption id="attachment_67164" align="aligncenter" width="761"]

portraits11p emeric lhuisset[/caption]

Où t'es-tu installé pour prendre ces photos ?

Je me suis installé dans la rue, sur Maïdan (la place de l'Indépendance dans la ville de Kiev, d'où sont parties les manifestations pour l'Europe et contre le président Ianoukovytch, NDLR) devant des portes en tôle, qui m'ont servi de fond noir. Ces portes en tôle ont été brûlées, et les manifestants les ont forcées pour pouvoir rentrer dans l’hôtel qui est ensuite devenu le QG de la révolution.

Après tous ces projets, as-tu prévu de travailler sur la crise des migrants ?

Le dernier projet sur lequel je travaille est justement sur les réfugiés. Il s’appelle "L’autre rive". Quand je regarde les représentations qui se construisent autour des réfugiés, ça m’agace un peu. Ce sont soit des images basées sur des évènements comme les arrestations, les gens qui débarquent sur une place, un cadavre au bord de l’eau... C'est à dire des images qui sont d’ordre catastrophique, voire cataclysmiques, beaucoup utilisées par les populistes. Sinon, on a une autre forme de représentation qui se veut souvent empathique, où l'on voit des gens dans des couvertures au sol la nuit. Pour moi, ces représentations ont plus tendance à faire du misérabilisme, et déshumanisent ces gens.

[caption id="attachment_67164" align="aligncenter" width="761"] Emeric Lhuisset L autre rive2[/caption]

Emeric Lhuisset L autre rive2[/caption]

Photographie série "L'autre Rive"

De quelle façon as-tu donc traité ce sujet ? Uniquement avec des gens que je connaissais déjà. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de combattants que l’on voit de la série "Théâtre de guerre" sont dans ce nouveau projet sur les réfugiés. Beaucoup de mes amis irakiens, syriens et kurdes ont tout simplement fui la guerre. Alors que je venais de commencer le projet, un de mes amis, Foad, est mort noyé. Son bateau a coulé entre la Turquie et la Grèce. Du coup, ce projet s’est aussi transformé en sorte d’hommage. [caption id="attachment_67165" align="aligncenter" width="1076"] Emeric Lhuisset L autre rive3[/caption]

[caption id="attachment_67166" align="alignnone" width="1076"]

Emeric Lhuisset L autre rive3[/caption]

[caption id="attachment_67166" align="alignnone" width="1076"] Emeric Lhuisset[/caption]

J’ai rejoint mes amis qui sont devenus des réfugiés en Allemagne, au Danemark, et je suis allé faire des photos de leur quotidien. Des photos assez intimes, parfois très banales, qui pourraient être notre quotidien à tous. Mon pote Hazar en train de faire du sport dans une salle de gym en Allemagne, avec en fond un groupe de filles faisant de l'aérobic ; Soran en train d'écrire un poème assis sur son lit, Soroush et Elhan faisant des selfies sur la plage...

[caption id="attachment_67167" align="aligncenter" width="761"]

Emeric Lhuisset[/caption]

J’ai rejoint mes amis qui sont devenus des réfugiés en Allemagne, au Danemark, et je suis allé faire des photos de leur quotidien. Des photos assez intimes, parfois très banales, qui pourraient être notre quotidien à tous. Mon pote Hazar en train de faire du sport dans une salle de gym en Allemagne, avec en fond un groupe de filles faisant de l'aérobic ; Soran en train d'écrire un poème assis sur son lit, Soroush et Elhan faisant des selfies sur la plage...

[caption id="attachment_67167" align="aligncenter" width="761"] Emeric Lhuisset L autre rive4[/caption]

Pour la dernière partie du projet, j’ai décidé de travailler avec la seconde génération, donc des amis dont un des parents était réfugié en France : Sarah, Inès et Amandine. Le papa de Sarah est un réfugié politique irakien qui, aujourd’hui, s’occupe de la protection de l’environnement en Bourgogne. Elle a une petite ferme avec des chevaux. Inès habite à Paris, et est journaliste pour le Figaro. Et le papa d'Amandine a quitté la ville de Nadjaf en Irak, alors qu'il était encore étudiant. Il est aujourd'hui architecte à Créteil.

[caption id="attachment_67168" align="alignnone" width="761"]

Emeric Lhuisset L autre rive4[/caption]

Pour la dernière partie du projet, j’ai décidé de travailler avec la seconde génération, donc des amis dont un des parents était réfugié en France : Sarah, Inès et Amandine. Le papa de Sarah est un réfugié politique irakien qui, aujourd’hui, s’occupe de la protection de l’environnement en Bourgogne. Elle a une petite ferme avec des chevaux. Inès habite à Paris, et est journaliste pour le Figaro. Et le papa d'Amandine a quitté la ville de Nadjaf en Irak, alors qu'il était encore étudiant. Il est aujourd'hui architecte à Créteil.

[caption id="attachment_67168" align="alignnone" width="761"] Emeric Lhuisset q expo tirana disparitionhd[/caption]

Toutes les photos sont bleues, réalisées avec la technique du cyanotype que j’ai modifiée pour laisser les images sensibles à la lumière (le cyanotype est un ancien procédé photographique monochrome pour la photo argentique, qui permet d'obtenir des tirages bleus, NDLR). Ainsi, les images disparaissent progressivement au fil des jours de l’exposition, laissant place à des monochromes bleus.

Emeric Lhuisset q expo tirana disparitionhd[/caption]

Toutes les photos sont bleues, réalisées avec la technique du cyanotype que j’ai modifiée pour laisser les images sensibles à la lumière (le cyanotype est un ancien procédé photographique monochrome pour la photo argentique, qui permet d'obtenir des tirages bleus, NDLR). Ainsi, les images disparaissent progressivement au fil des jours de l’exposition, laissant place à des monochromes bleus.

Cette couleur de la mer Méditerranée où tant de réfugiés disparaissent... Mais ce bleu, c’est aussi la couleur de l’Europe. Et que certains le veuillent ou non, ces réfugiés font partie du futur de l’Europe et sont de futurs Européens.[caption id="attachment_67169" align="aligncenter" width="1076"]

Emeric Lhuisset[/caption]

Photographie à la Une : Photo de la série "Théâtre de guerre", Irak, (2011-2012).

Emeric Lhuisset[/caption]

Photographie à la Une : Photo de la série "Théâtre de guerre", Irak, (2011-2012).