EN ÉCOUTE : Young Thug a (enfin) sorti son album produit par Drake

Depuis le début du XXème siècle, le 36 Quai des Orfèvres a nourri l'imagination de nombreux romanciers et cinéastes : les personnages de fiction comme les commissaires Maigret ou Moulin, imaginés par Simenon et Moréas, ont joué un rôle significatif dans la construction de la légende qui flotte autour du 36. Ils représentent, dans l'imaginaire collectif, ce "flic à la peau dure" qui consacre sa vie à son travail, tant il est torturé par la volonté de résoudre certaines affaires criminelles.

Lorsque Martine Monteil raconte l'arrestation de Guy Georges, ses sourcils se froncent ; son regard s'adoucit quand elle explique l'astuce de l'écrivaine Françoise Sagan pour cacher de la cocaïne dans son appartement.À 67 ans, elle nous raconte sa carrière riche en histoires dignes des plus grands polars : l'arrestation de la proxénète Madame Claude, celle de Michel Ardouin (le bras droit de Jacques Mesrine), celle de Guy Georges, l'étrange relation de respect entre les grands voyous et les policiers, la lutte pour obtenir le droit de comparer l'ADN, les techniques d'interrogatoire pour faire parler... Et la façon dont il lui a fallu doublement s'imposer dans le métier en tant que femme. Clique : Qui êtes-vous ? Martine Monteil : Qui suis-je maintenant et qui étais-je avant ? Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais j'ai d'abord été commissaire de police. J’ai fait toute ma carrière dans la police nationale, puis j’ai terminé directeur central de la police judiciaire, qui est le plus haut grade dans la police judiciaire. J’ai ensuite été nommée préfet jusqu’à ma retraite. D’où vous vient cette vocation pour la police ? Je pense qu’il y a plusieurs explications. D’abord, je suis née dans une famille de policiers : mon père et mon grand-père étaient dans la police. J’ai baigné dedans, entendu des tas d’histoires, rencontré leurs collègues. Toute petite, j’allais déjà au Quai des Orfèvres où mon père travaillait ; il était inspecteur à la brigade de l’antigang. Je n’avais même pas dix ans. Ça me vient aussi de mes études de droit à l'université d'Assas et à l’Institut de Criminologie. Sauf que, quand je suis sortie de l’Institut de Criminologie, le concours de commissaire n’existait pas encore pour les femmes... Il a été ouvert aux femmes en 1975, et je l’ai passé en 1976. [caption id="attachment_64834" align="alignnone" width="1584"]

Martine Monteil en uniforme[/caption]

Martine Monteil en uniforme[/caption]

Martine Monteil en uniforme lors de ses premières années dans la police

Il me semble que vous êtes sortie major de votre promotion. Combien de femmes étiez-vous ? Oui... Le premier concours a ouvert pour quatre femmes, et le second nous étions huit. Nous étions les pionnières. Les quatre premières filles ont choisi des services de renseignement : les Renseignements Généraux ou la Direction de la Surveillance du Territoire. Nous avons été la première promotion dans laquelle les filles se sont orientées vers la Police Judiciaire et la Sécurité Publique. Au début des années 70, la police placardait dans les commissariats et quelques lieux publics des affiches de recrutement dont le slogan était : « la police, un métier d’homme ». Vous qui vouliez faire ce métier, qu’est-ce que ça vous faisait de voir ça ? Ça m’a plus amusée que déstabilisée. C’est vrai que tous les murs de la préfecture de police étaient tapissés de « La police est un métier d’homme ». Elles représentaient un policier avec un chien policier à l'air très dur, ou un policier sur sa grosse moto… dans des tas de situations. Après, ils ont dû changer les affiches. [caption id="attachment_63075" align="aligncenter" width="545"] Affiche recrutement police[/caption]

Affiche recrutement police[/caption]

Une affiche de recrutement de la police, dans les années 70.

Après vos études, vous faites vos premiers pas au commissariat du 7ème arrondissement... Oui, après un an à l’école de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, puis un an de stage. La formation de commissaire de police dure deux ans. À la fin de l’école, j'ai choisi une division de police judiciaire qui couvre plusieurs arrondissements de Paris. J’avais choisi la 4ème brigade territoriale qui couvre le 11ème, le 12ème et le 20ème arrondissement. Puis ils m’ont nommée dans un commissariat de police, et comme c’était la première fois qu’ils mettaient une femme dans un commissariat, ils se sont dits qu’ils allaient m'en confier un qui soit calme, où les gens sont Bon Chic Bon Genre : ils m’ont mis dans le 7ème arrondissement. Est-ce que c'était effectivement un commissariat calme ? Pas tant que cela. C'est un arrondissement très délicat, il fallait user de diplomatie parce que les gens étaient exigeants, il y avait beaucoup de vedettes. Mais ça s’est très bien passé. Après, j’ai fait un deuxième commissariat beaucoup plus important et plus populaire, dans le 11ème arrondissement, où je me suis régalée. On pourrait croire qu'un commissariat de police qui s'occupe de la petite délinquance de quartier n'est pas passionnant, mais c’est une excellente école pour ceux qui débutent : vous voyez les affaires quand elles naissent, vous êtes proches de la population. À propos de la population, vous disiez tout à l’heure que vous aviez croisé plusieurs célébrités. Vous vous souvenez de certaines d’entre elles ?Oui, il y avait Serge Gainsbourg qui habitait juste à côté, ou l'humoriste Thierry Le Luron qui venait nous donner son permis régulièrement - mais qui repartait avec son chauffeur dans une Rolls-Royce... il avait toujours le sourire et l’humour qu’on lui connaît. Donc oui, il y avait une population un peu particulière. Il y avait aussi Romain Gary et Jean Seberg.

Jean Seberg et Romain Gary. 1960, SIPA

Jean Seberg et Romain Gary. 1960, SIPA

Madame Claude[/caption]

Madame Claude[/caption]

Madame Claude (photo Michel Gangne/AFP).

Un jour, l’un de mes collaborateurs, qui était depuis longtemps dans les réseaux clandestins et qui avait beaucoup d’informateurs, me dit qu'il croit que Madame Claude a repris du service. Ca ne me semble pas possible ! Elle n’est plus très jeune à ce moment-là. Il fallait que l’on vérifie. Il faut savoir qu'à l'époque de sa gloire, elle était protégée en haut lieu. Elle a planqué de l’argent en Suisse, puis elle a eu des ennuis fiscaux quand ils ont décidé de la laisser tomber, c’est comme ça qu’ils l’ont atteinte. Mais finalement elle n’a jamais été condamnée pour des faits de proxénétisme à l'époque. Donc on décide de travailler dessus. [caption id="attachment_64932" align="alignnone" width="1440"] madame-claude[/caption]

madame-claude[/caption]

Portrait de Madame Claude.

On s’est rendu compte qu'elle recrutait pas mal. Quand on l’a arrêtée, elle avait treize ou quatorze filles. Si elle avait continué, elle aurait misé sur vingt à vingt-cinq filles aisément. Elle procédait exactement de la même façon qu'à l'époque de ses heures de gloire. Comment avez-vous réussi à la coincer ? On l'a coincée au moment où elle recrutait une fille à qui elle était en train de dire qu’elle avait des défauts physiques, et qu’il allait falloir un peu gommer sa culotte de cheval... Les enquêteurs étaient derrière la porte, ils entendaient très bien. Elle était en fait "en cheville" avec un chirurgien.Pour que les filles lui soient redevables, elle les obligeaient à faire une opération de chirurgie esthétique qui coûtait cher, donc elles s’endettaient. Madame Claude avançait l’argent, et quand il fallait le rembourser, les filles étaient obligées d'avoir des rendez-vous galants.Cette technique faisait partie de ses manœuvres. Pour l’anecdote, la fille à qui elle disait de gommer ceci et cela était une ancienne du Crazy Horse (un légendaire cabaret parisien, NDLR). On l’a vue au bureau, je peux vous dire qu’il n’y avait pas de défauts apparents ! Elle était parfaite. Simplement, c’était cette espèce de manière qu’elle avait de réussir à toutes les piéger. Elle a été très récalcitrante. J’ai dû la re-cadrer et lui dire que, maintenant, elle avait intérêt à dire tout ce qu’il en était et que la partie était finie. [caption id="attachment_64933" align="alignnone" width="923"]

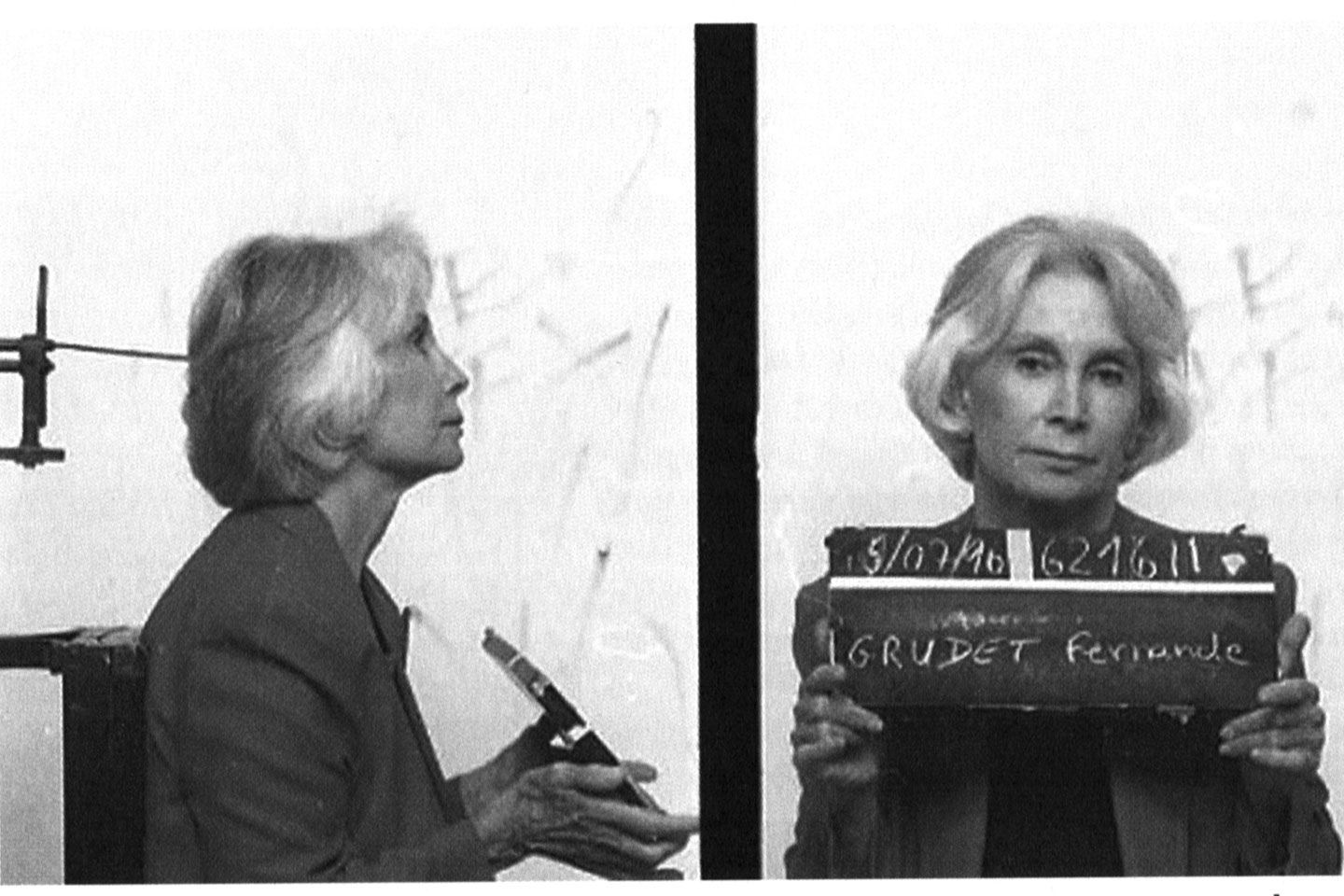

Madame Claude PHOTO GEORGES GOBET, ARCHIVES AFP[/caption]

Madame Claude PHOTO GEORGES GOBET, ARCHIVES AFP[/caption]

Madame Claude lors de son procès à la Cour de Cahors, janvier 1986. © Georges Gobet, AFP

Vous avez dirigé la crim'... Est-ce que vous connaissez un rappeur qui s’appelle Lacrim ? Non. C’est un rappeur très populaire qui a déjà été emprisonné plusieurs fois (NDLR : sa conversation dans le Gros Journal sur ce lien). Il a dépeint l'univers carcéral de façon très réaliste, et n'en fait pas du tout l'apologie, contrairement à de nombreux artistes. Qu’est-ce que vous pensez, justement, de la glamourisation du banditisme ? Peut-être que je vais vous paraître un peu démodée, mais je ne mélange pas les genres. Une fois qu’ils ont été condamnés et qu’ils ont payé ce qu’ils devaient à la société, pourquoi ne pas leur donner une chance de se récupérer ? Mais en faire des héros est un peu dommageable. La jeunesse a besoin de héros autres que ceux qui se sont rendu célèbres par le banditisme. Jacques Mesrine fait partie de ceux qui ont été hissés au rang de héros. Vous avez participé à l’arrestation de son bras droit, Michel Ardouin, qui se faisait appeler "porte-avions". Vous pouvez nous en parler ? J’étais aux stupéfiants encore, j’y suis restée de 82 à 89. On a dû l’arrêter dans les années 87-88. Michel Ardouin était un gros du grand banditisme. C’était d’ailleurs intéressant, parce que l’on avait là l’archétype du vrai voyou avec le langage, l’argot, l’espèce de volonté de rentrer en dialogue avec le policier : "je respecte le flic et le flic respecte le grand voyou." [caption id="attachment_64939" align="alignnone" width="881"] (ARCHIVES) Photo d'identité de l'ex-truand Michel Ardouin, datée du 18 avril 1986. Michel Ardouin, compagnon de route du célèbre Jacques Mesrine, l'ex-ennemi public qui le surnommait le "porte-avions", est décédé le 21 janvier 2014 à Paris à l'âge de 70 ans, a annoncé son éditeur La Manufacture de Livres. AFP PHOTO[/caption]

(ARCHIVES) Photo d'identité de l'ex-truand Michel Ardouin, datée du 18 avril 1986. Michel Ardouin, compagnon de route du célèbre Jacques Mesrine, l'ex-ennemi public qui le surnommait le "porte-avions", est décédé le 21 janvier 2014 à Paris à l'âge de 70 ans, a annoncé son éditeur La Manufacture de Livres. AFP PHOTO[/caption]

Une photo d'identité de Michel Ardouin, avril 1986.

Ça se passait comme ça quand on respectait les règles du milieu. C’est le gars qui, quand vous l’arrêtiez, vous disait « Bravo Poulet » !Mais à côté de cela, Ardouin était un type qui a "exécuté des contrats", il tuait des hommes, il a donné dans la prostitution. Il avait une planque terrible dans le 13ème arrondissement de Paris, dans un immense immeuble. Il était très habile et très difficile à coincer. Il avait même un scanner qui détectait les trafics radio pour écouter ce que l’on se disait. Donc il fallait se parler, venir se voir, se faire des gestes, se téléphoner. Mais malgré ça, on a réussi à le harponner avec de la came, il y avait de la coke et un peu de tout...

Quand on est arrivés dans sa planque, on a découvert un arsenal incroyable d’armes de toutes catégories, d'où son surnom de "Porte-Avions". C’était son truc, les armes. Ça nous avait amusés, il avait même une sarbacane avec des flèches empoisonnées, c’était incroyable ! Quand on l'a arrêté, on a bien fait de lui mettre les menottes dans le dos parce qu'il avait une dague dans la boucle de sa ceinture...

Interview de Michel Ardouin en 2008 par Rue 89.

Pour revenir à Mesrine, est-ce qu’il était le « Robin des Bois français » que l’on décrivait à cette époque ? Je ne me suis jamais occupée de lui directement, mais via l’arrestation de Michel Ardouin et d'après ce que l'on se disait dans les bureaux, c’était surtout un type qui avait une sorte de talent pour s’échapper et déjouer les dispositifs policiers avec un maximum de provocation. Il utilisait les médias, ça faisait de lui un voyou hors-norme... Un jour, c’est sûr qu’il fallait qu’il explose. Quelque part c’était une sorte de fou. Il était devenu parfaitement dangereux.Mesrine connaissait tous les enjeux et il savait qu’un jour, s’il rencontrait un flic, c’est comme ça que ça se passerait. D’ailleurs, il avait une grenade au pied quand il s'est fait tirer dessus par l'antigang porte de Clignancourt à Paris. Mais ce n’était pas un héros.[caption id="attachment_64941" align="alignnone" width="1200"]

5-12septembre1979[/caption]

5-12septembre1979[/caption]

La Une du journal "Le Parisien" du 12 septembre 1979.

Vous évoquez une relation de respect mutuel entre les policiers et les "beaux voyous". Quelle forme prenait-elle ? Je pense qu'on est la dernière génération à en avoir vu. Maintenant, pardon, mais on a une grosse majorité de gens irrespectueux... Avant, il y avait plus de respect. C’est-à-dire qu'on n’est pas dans le même camp, les beaux voyous sont les ennemis des flics, mais chacun respecte l’autre dans son métier et dans ce qu’il fait. Même si les auditions étaient retors, quand ils étaient pris ils acceptaient, c’était le jeu. Il y avait un jeu subtil qui n'existe plus maintenant. Le deuxième nom des "beaux voyous" c'est les "beaux mecs". Est-ce qu'à part Madame Claude vous avez croisé des "belles nanas" ? Oui, surtout à l'époque de la Mondaine. Des filles qui étaient soit des prostituées, soit des mères maquerelles. C’était toujours des femmes fortes qui ont pris des risques, en me donnant des renseignements par exemple. Elles avaient confiance en moi parce que j’étais une femme, mais quand elles me racontaient des choses, elles me disaient que si leur mec l’apprenait elles étaient mortes ou défigurées. Il y avait un enjeu terrible. Elles me demandaient « vous êtes certaine que ça ne se saura pas ? ». Il fallait les mettre en confiance mais les protéger aussi. Moi, j’ai toujours respecté les règles du milieu. Entendons-nous bien : sans compromission. Juste les règles du jeu : tu nous donnes des renseignements, ça t’aide. Avez-vous déjà aidé des bandits dans ces termes ? Oui. Un jour j’ai eu un beau voyou en "stups" qui était tellement dangereux que la BRI nous avait assisté. Le gars était déjà assez âgé et assez mûr, il s’est dit que s’il allait en prison c’était pour un moment. Ce n'était pas le genre à balancer mais je l’ai fait avouer. S’il me donnait le maillon au-dessus pour que l’on puisse trouver des kilos de came, je plaiderais sa cause au niveau du magistrat, et il ferait moins de prison. Ça s’est réalisé, il a fait de la prison mais il n’en a pas fait autant qu’il aurait dû faire puisque la règle s’est appliquée (le système des repentis), avec l'accord du magistrat. S’il nous aide, nous aussi. [caption id="attachment_64945" align="alignnone" width="1656"] photos Martine brigade des stups[/caption]

photos Martine brigade des stups[/caption]

Martine Monteil au moment de sa période à la Brigade des stupéfiants.

Un jour, longtemps après l'affaire, je croise un type à Saint-Germain-des-Prés et je me souviens de ses yeux : bleus, très clairs, un peu en amande. J’entends : « Bonjour madame Monteil ».Je ne m’étais pas trompée, je connaissais ce type. À l'époque, quand il avait su que l’affaire avait réussi et qu'il y aurait une remise pour lui, il avait discrètement envoyé sa femme me voir pour me remercier, parce que j’avais tenu parole. Parce qu'au début, il s’est dit qu'une femme flic ne tiendrait pas parole, il n’avait pas confiance du tout. J’estime que pour être crédible, il faut faire ce que l’on dit. Il a payé mais il nous a aussi donné une équipe… Ça a fait du bien dans le milieu. On enlève un gros poisson. Vous avez été la première femme à avoir dirigé la criminelle en 1996 ? Oui, à ce moment je travaillais sur les attentats de 95 au titre de la BRB (brigade de répression du banditisme, NDLR). On avait aidé la brigade criminelle en appui, comme souvent quand il y a des attentats. C’est-à-dire que l’ensemble des brigades centrales, comme la BRB et les stups, fournissent des effectifs tant la masse de travail est énorme tout d’un coup. Je suis arrivée à "la crim'" peu de temps après. Comment avez-vous été accueillie en tant que femme ? Dans les dernières brigades, je dirais que je suis arrivée avec le petit avantage que les officiers et les enquêteurs me connaissaient déjà. Ils savent tout sur les différents patrons. Ça s’était très bien passé à la brigade de répression du proxénétisme et à la BRB. J'en suis même partie en pleurant tellement je m’y plaisais, mais je ne pouvais pas refuser "la crim"... On ne refuse pas la brigade criminelle. Pendant presque cinq ans à "la crim", j’ai tout eu : attentats, tueurs en série… Quand je suis arrivée, Guy Georges (le premier tueur en série français identifié par ADN, NDLR) avait déjà sévi. Il y a eu Mamadou Traoré aussi (surnommé "le tueur aux mains nues", Traoré est un criminel sénégalais qui a très violemment agressé six femmes, dont deux mortellement, en 1996 à Paris, NDLR). J’ai eu beaucoup d’affaires lourdes, mais les affaires lourdes ça soude un service, ça alimente une cohésion. Il faut faire front, alors on avance en rangs serrés. Le but, c’est d’élucider l’affaire. Comment s’est passée l’arrestation de Guy Georges ? C’est certainement l’affaire qui nous a généré le plus de frustrations. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle victime, on se sentait un peu responsables de ne pas l'avoir arrêté. Le problème, c’est que l'on avait de l’ADN à foison mais qu'on ne pouvait pas l'utiliser. À ce moment là le fichier ADN n'existait pas.

Bande-annonce du film L'Affaire SK1 consacré à Guy Georges (2015).

Pourtant, c'est bien par comparaison d'ADN que Guy Georges a été reconnu ? Oui, on l’a identifié grâce à un laboratoire qui a pris les risques de se mouiller pour faire des comparaisons alors que théoriquement, il n’avait pas le droit de faire ces rapprochements. Mais il les a fait et il faut le louer, il ne faut pas le blâmer, il était conscient de ce que ça représentait. Le labo avait plein de matière que l'on avait trouvés sur les victimes : du sperme, des cheveux… Et il se trouve que ça a "matché" avec Guy Georges, qui avait déjà été arrêté et qui était passé à "la crim" peu de temps avant que je n’arrive dans le service. Mais à ce moment-là, il n’a pas été reconnu par une des victimes qui a échappé à la mort. Évidemment, le groupe s’est dit que si elle ne le reconnaissait pas après avoir passé de longues minutes avec lui, c'est que ça n'était pas le bon. Finalement, on a fini par l’identifier par comparaison, c'était la seule chose à faire. C’est pour ça que l’on a beaucoup lutté pour obtenir ce fameux fichier ADN. Aujourd’hui, on ne pourrait plus s’en passer, tout simplement. C’est vous qui avez encouragé la concrétisation et la légalisation du fichier ADN ?Disons que l'on s’est "servis" de l’affaire de Guy Georges pour en faire un cas politique, je dis bien politique.J’avais des collègues et d’anciens patrons qui avaient des relations dans le milieu politique. Il fallait absolument que ces politiques poussent la demande pour que l’on ait ce fichier. Il faut arrêter d’avoir peur des fichiers en France, c’est une bêtise. À ce moment, on se disait : « si on ne le fait pas, il y aura d’autres victimes ». Ça a été très dur, mais c'était un combat important. Au début ils n’ont visé que les infractions sexuelles. On leur avait dit que ce n’était pas suffisant. Par exemple, Guy Georges volait des tas de choses dans des voitures. Il a été arrêté pour ces affaires-là. S'il avait déjà commis un meurtre sexuel, on faisait directement le rapprochement d'ADN avec celui laissé après le vol. Il faut avoir la possibilité de comparer des délits simples et des crimes. Parfois, ce sont les mêmes qui les font. C’est pour cela que c’était important. Quelles sont les différentes façons de relever un ADN ? Dans le temps, on arrivait en costume ou en tenue civile, peu importe. Tout le monde piétinait la scène de crime... L'identité judiciaire avait un pinceau avec une sorte de "poudre de perlimpinpin" pour relever des traces d’identité - on voit encore ça dans les vieux films. Aujourd’hui, il faut la laisser vierge et attendre que les premiers intervenants arrivent. C'est la police scientifique, en combinaison blanche avec des chaussons et des charlottes, qui relèvent tout ce qu’ils peuvent, cherchent des poils, des cheveux, du sang, du sperme, de la salive sur un verre… Tout. On dépose notre ADN absolument partout. Ils récupèrent un maximum de traces pour les examiner en laboratoire. La scène de crime est essentielle à l’enquêteur parce que ça peut parler très vite si la personne est connue. Ça peut aussi désinculper.

Suite à cette révélation par ADN, vous êtes allé le chercher chez lui ?

Une fois qu’il a été identifié, on a fait tous les points où il était susceptible d’être : les squats, les anciennes adresses, la famille du côté d’Angers... Partout, j’ai envoyé du monde partout. Et ce sont deux enquêteurs qui le voient sortir d’une bouche de métro à Blanche dans le 18ème. Les gars lui ont sauté dessus.

Suite à cette révélation par ADN, vous êtes allé le chercher chez lui ?

Une fois qu’il a été identifié, on a fait tous les points où il était susceptible d’être : les squats, les anciennes adresses, la famille du côté d’Angers... Partout, j’ai envoyé du monde partout. Et ce sont deux enquêteurs qui le voient sortir d’une bouche de métro à Blanche dans le 18ème. Les gars lui ont sauté dessus.

Guy Georges, le "tueur de l'Est parisien".

J’avais fait diffuser la photo très vite à toutes les polices de France et aux frontières. Tous avaient la photo de Guy Georges dans leur poche. On avait fait bloquer les frontières et les journalistes qui savaient que l’on l’avait identifié attendaient. J’avais dit au directeur qu’il fallait absolument bloquer les journalistes pour que Guy Georges ne soit pas au courant qu’on l’avait identifié. Il n’y en a qu’un qui n’a pas respecté la déontologie sur RTL, il a été viré. Heureusement, Guy Georges n’a pas écouté RTL, sinon ça aurait pu gravement nous nuire.

Pourquoi est-ce que "la crim" est considérée comme l’aristocratie de la police et fait autant fantasmer ? Vous êtes d’ailleurs tous habillés en costume ou en tailleur. C’est costume-cravate par obligation. Quand vous êtes de permanence, vous êtes susceptible de "dérouiller", c’est-à-dire d’être saisi (envoyé sur les lieux d'un crime, NDLR). On ne sait pas sur quelle affaire on va tomber, ça peut être une enquête dans la haute société. La saisie de la brigade criminelle concerne des affaires qui vont durer longtemps, parfois des années. [caption id="attachment_64978" align="alignnone" width="842"] Films brigade criminelle[/caption]

Films brigade criminelle[/caption]

La Brigade criminelle a été la source d'inspiration de nombreux films...

Il faut avoir un fort potentiel humain pouvant travailler plusieurs mois voire plusieurs années. Tout le monde n’a pas cela en France, c’est assez exceptionnel. C’est ce qui fait que ce service est important. Je pense que si la disparition du petit Grégory avait été confiée à la brigade criminelle, on saurait peut-être maintenant qui est le véritable criminel dans cette affaire, alors qu’elle a été, comme on dirait dans notre jargon, "vendangée". C’est-à-dire un peu écrasée, piétinée au départ. Il y a eu des rebondissements, mais aujourd’hui il y a du doute (NDLR : cet entretien a été réalisé en mai 2017, quelques semaines avant les rebondissements très récents autour de l'affaire).Journal de France 3, 16 octobre 2014, 30 ans après la mort de Grégory Villemin

J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui revient souvent chez vous, c’est cette démarche jusqu’au-boutiste. Il vous faut réussir par tous les moyens qui soient à coincer des meurtriers. Absolument, on doit y arriver, on mise tout. À la fin d’une affaire, si on ne l’a pas élucidée, il faut que l’on puisse se retourner et dire : « d’accord, on ne l’a pas élucidée, mais on a fait toutes les pistes ». À la brigade criminelle, nous avons un taux d'élucidation qui tourne autour de 60%, jusqu’à 70 % certaines années. La crim' va bientôt déménager dans le 17ème arrondissement. C’est la fin d’une époque, les plus anciens doivent avoir le cœur meurtri... Vous avec ? Moi aussi, parce que c’est un lieu magique. Il est central déjà, c’est formidable. Du bureau, vous partez vers tous les coins de Paris ou de la banlieue à tout moment. Et puis c’est un lieu mythique, parce que depuis des décennies les plus grands criminels ont monté ces marches. C’est un lieu chargé d’histoire et d’affects, la PJ (Police Judiciaire, NDLR) c’est une grande famille. Tout le vécu et les souvenirs que l’on a là-bas, c’est forcément difficile de les laisser derrière soi. Maintenant, il faut être modernes et vivre avec son temps. Le lieu n’est plus tout à fait adapté au travail. Il n’y a pas assez de bureaux individuels pour pouvoir entendre des témoins tranquillement sans qu’il n’y ait un collègue à côté qui tape une vérification ou qui téléphone. L’avantage, c’est que tout le monde va être regroupé sur le même site avec une sécurisation maximale.

Situé dans le 17ème arrondissement, à la porte de Clichy, le nouveau Tribunal de Grande Instance de Paris mesure 160 mètres de haut. Il accueillera 8 000 magistrats, avocats et justiciables, ainsi que les nouveaux locaux de la crim'.

Quelle y était l'ambiance ? Quand on est saisi d’une affaire, c’est tous pour un, un pour tous. Tout le monde bosse. À la brigade criminelle, j’ai vu des gens qui étaient en vacances revenir spontanément de leur congé sans que l’on leur demande. Je trouve ça extraordinaire. Il y avait cette espèce de solidarité dans le travail, et en même temps un esprit de famille quand on se retrouve autour d’un pot, à l'occasion d'une naissance ou d'une promotion, et c’est chaleureux. Le matin, j’avais plaisir à faire le tour des groupes. Je prenais un café avec les uns, je discutais cinq minutes d’une affaire avec les autres. J’avais le pouls du service tout le temps. C’était une aventure humaine extraordinaire. En faisant un travail aussi prenant, avez-vous pu avoir des enfants ? Oui j’en ai eu un. En quoi être un femme a pu être un inconvénient dans votre carrière ? Au début, on a senti que l’on devait prouver quelque chose. Quelques collègues ont fait des erreurs et ça a eu de lourdes répercussions, on les a écartées, évincées, elles n’ont pas pu progresser alors que ces mêmes erreurs étaient moins lourdes de conséquences chez les hommes. Pour que l’on soit reconnues, il fallait vraiment être impeccables. On nous attendait au tournant. Du coup, dans les premiers temps, vous sentez que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous êtes jugée.De ce jugement dépendra aussi la suite : est-ce que les femmes auront leur place dans la police ? Donc on se sentait un peu investies de cela. Surtout que, lorsque j’étais enceinte, il y a eu des réactions du genre : « on vous l’avait dit, il y a toujours des problèmes avec les femmes »…J’ai eu de la chance d'avoir une très bonne santé et je suis revenue très vite aux affaires, mais j’ai senti que ça posait un vrai problème. Il y en avait certains qui étaient machos : « Moi ? Comment ? Commandé par une femme ? ». Mais finalement ils vous donnaient votre chance quand ils voyaient que vous preniez votre responsabilité au sérieux, et que vous aimiez ce boulot autant qu’eux. [caption id="attachment_64976" align="alignnone" width="750"]

La-Crim[/caption]

La-Crim[/caption]

"Qui s'y frotte s'y pique" : devise de la Brigade Criminelle © Préfecture de police

Contrairement, en quoi cela a été un avantage d’être une femme ? Est-ce que ça a pu l’être pour certaines affaires ? Dans certains domaines, certainement. Les femmes sont déterminées et opiniâtres. Les hommes aussi, mais au niveau des auditions, on sait s’y prendre ! Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la séduction - pas du tout !- mais quand les bandits, à l’époque, avaient l’habitude de voir des hommes, quand ils voyaient une femme ça pouvait les déstabiliser. Je me suis trouvée dans plusieurs situations dans lesquelles le type s’était buté face aux hommes, et s’était finalement libéré devant moi, même dans des affaires de viols. C’était tout de même assez étonnant. Vous avez un exemple ? Oui, lorsque j’étais stagiaire. On avait eu affaire à un étrangleur qui avait tué et attaqué plusieurs femmes. Lorsqu’il a été arrêté, il s’était complètement buté avec les inspecteurs de l’époque. Ils avaient beau lui crier dans les oreilles, ça n’y faisait rien. Les gars ont abandonné un moment et sont allés déjeuner. Moi, j’étais avec un inspecteur qui m’avait pris un peu sous son aile. Je lui dit : "on peut peut-être voir avec lui, on va lui donner un sandwich et à boire". On a commencé une discussion comme ça, sans forcément espérer les aveux. Et puis finalement, par quelques petites astuces comme lui montrer la photo de son fils et en discuter avec lui, lui expliquer que son intérêt c’était tout de même de se livrer, que l’on pouvait peut-être comprendre ses actes, je l'ai mis en confiance. Il a fini par craquer et il a avoué en donnant même des détails. Selon les profils, parfois, ça passe bien d'être une femme. Dans un autre registre, j’ai vu que vous aviez perquisitionné chez l'écrivaine Françoise Sagan. Était-elle dealeuse ? Non, elle était consommatrice surtout. On suivait un vendeur de drogue de haut niveau. Le but dans ces affaires est de savoir à qui livre le dealeur. Donc vous le suivez partout, pour voir où il va avec sa came. C’était de la cocaïne, en l’occurrence. Parmi les différentes adresses, il y avait la rue du Cherche-Midi... On se rend compte qu’il livre chez Sagan. Quand on a eu assez de preuves de sa façon de dealer, des endroits où il était allé, de la façon dont il revend et que l’affaire est ficelée, on est allés chercher tous les consommateurs. Ils sont témoins, c’est pour cela qu’ils sont importants. Comment s'est passée son arrestation ? J’avais accompagné mes troupes sur le terrain. On savait qu’elle était proche du pouvoir et que ça pouvait mal se passer. J’ai eu bon nez de le faire, parce qu’elle était avec une femme avec laquelle elle avait des relations professionnelles et amicales - voire plus si affinités - et c’était un "chien de garde". Elle voulait m’agresser physiquement, les gars sont intervenus pour la retenir, alors je l’ai laissée de côté, j’ai dit : « bon allez, vous me la calmez » et je me suis occupée de Françoise Sagan. Je lui ait dit :« Madame, vous avez bien compris que l’on n'est pas là par hasard. Je ne suis pas là pour faire un scandale ou pour vous importuner, je sais simplement que vous avez été livrée en cocaïne. Vous ne pouvez pas le nier, nous avons toutes les preuves. Alors maintenant, de deux choses l’une : ou vous êtes dans un état d’esprit de collaboration et vous nous montrez l’endroit où vous cachez la cocaïne. Ou alors vous vous bloquez, et à ce moment-là je serais obligée de perquisitionner, comme la loi me l’y autorise ».Elle a vite compris et elle m’a conduite dans sa bibliothèque. Elle avait un coin avec des faux livres dans lesquels la came était cachée. Donc on l’a emmenée aux Quai des Orfèvres et je l’ai entendue. D’ailleurs, je lui ai un peu fait une leçon de morale parce qu’elle me vantait les mérites des amphétamines ! Je lui disais : "écoutez madame, de par l’image que vous véhiculez en tant que personnage public, vous n’avez pas le droit de dire cela. Des jeunes vous entendent et peuvent se dire que c’est ce qu’il faut faire pour être un bon romancier ou un bon compositeur". Elle vous expliquait que grâce à cela, c’était magique. C’était vraiment du prosélytisme. Alors on a eu une joute à ce propos pendant la nuit... Je l'ai fait raccompagner puis elle m’avait fait promettre que ça ne se saurait pas. Je lui avais dit qu’il n’y avait aucun souci et que je m’y engageais.

Françoise Sagan.

Deux jours après, le Canard Enchaîné titre en Une : « Bonjour Camée », en référence à son roman Bonjour Tristesse... Alors elle m’a appelé en colère, me disant que je n'avais pas tenu ma promesse. Ce n’était pas nous. On a tous été interrogés par l'IGS (la police des polices, NDLR) pour savoir qui avait donné l’information. J’ai été interrogée pendant trois heures sur cette affaire. Finalement, comme nous sommes de bons enquêteurs - largement aussi bons qu’à l’IGS (inspection générale des services, NDLR) - on a enquêté nous-mêmes et on s’est rendus compte que sur la copie du journal il y avait un petit défaut. C’était vraisemblablement un défaut de photocopieuse. On a fait faire toutes les photocopieuses du service et ce petit défaut de photocopieuse existait... mais dans les bureaux de justice. Donc c’était soit un avocat, soit un magistrat, peu importe : ce n’était pas nous et on l’a prouvé. J’étais fort heureuse, ne serait-ce que vis-à-vis d’elle, parce que c’est comme pour les voyous : quand vous donnez votre parole, vous ne revenez pas dessus. Vous avez aussi dirigé les investigations après la mort de Lady Di. Pourtant c’était un accident de la circulation, ce qui n’est pas censé être traité par la crim' ? C’est une affaire qui, à priori, n’aurait jamais dû être du ressort de la brigade criminelle. On n’enquête pas sur les accidents de circulation. Mes collaborateurs ont un peu rechigné, mais on ne pouvait pas faire autrement. On était les seuls à avoir les moyens en hommes et en matériel pour faire des investigations lourdes sur un minimum de temps pour évacuer une hypothèse d’attentat. J’ai d'abord convaincu mes hommes en disant : « Écoutez, là on est sur une affaire qui est exceptionnelle : elle est suivie par le monde entier, du fait de la présence de cette princesse. Il faut l’accepter et, surtout, il faut fournir un super travail pour éviter le syndrome de Marilyn Monroe ». [caption id="attachment_64955" align="alignnone" width="780"] gettyimages marilyn Monroe[/caption]

gettyimages marilyn Monroe[/caption]

Marilyn Monroe, Getty Images.

Le syndrome de Marilyn Monroe, c’est qu'aujourd’hui encore on n’est pas certain qu’elle n’a pas été volontairement éliminée. Il y a des doutes. Les doutes resteront parce que l’enquête n’a pas été verrouillée au départ (cf "La mystérieuse mort de Marilyn Monroe, Planete +, NDLR). Moi, je veux que l’enquête soit nickel. On a passé presque un an dessus, en commençant par éliminer l’aspect complot. La gendarmerie a enquêté, les experts ont expertisé la voiture plusieurs fois. On a donc fait une enquête, comme l’un de mes collaborateurs disait, "cousu Hermès", avec beaucoup de soins. Ça a coûté très cher, mais encore aujourd’hui, vingt ans après, personne n’a pu démontrer que ça n’était pas un accident. Les Anglais sont venus voir la façon dont on travaillait, ils ont vu que l’on était un service puissant, comme eux à Scotland Yard. Ils étaient donc en confiance et on a fait un travail extraordinaire. Dans votre carrière, quelle est votre plus grande fierté ? C’est d’avoir été à la tête de tous les services que l’on a bien voulu me confier et que ça se soit bien passé à chaque fois. On a bien travaillé et on a eu des résultats. J’ai connu des collaborateurs de grande qualité, avec lesquels j’ai tissé des liens.C'est aussi regarder derrière moi et être assez fière, sans avoir été favorisée, de mon parcours en tant que femme.Si on avait pu m’éliminer dans la course on l’aurait fait. Mais ils n’en ont pas eu les moyens, parce que j’étais toujours là la première, souvent partie la dernière, que j’étais exigeante avec moi-même et avec les autres, et que j’avais surtout une envie profonde de justice. Je ne suis pas arrivée par réseau ni par hasard. C’est ça, ma fierté. Après toutes ces années passées à arrêter des criminels et à voir les pires facettes de l’homme, est-ce que vous avez encore foi en l’humanité ? Oui, j’ai foi en la nature humaine. Je pense toujours qu’il y a une majorité de gens honnêtes. Maintenant, il faut aussi concevoir qu’il y a des dérives et des voyous, et que nous sommes là pour y remédier. Ne pas avoir foi en l’homme ce serait baisser les bras. La seule chose, c’est que c'est de plus en plus difficile. Tout a évolué. Le terrorisme des années 90, que j’ai connu, et le terrorisme d'aujourd’hui n'ont plus grand-chose à voir. Les services de renseignement ont un rôle considérable à jouer à cause du développement des nouvelles technologies. Il faut s’adapter. Mais notre police est une police qui sait s’adapter, ce n’est plus celle du commissaire Maigret. Je suis donc confiante. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir un rôle à jouer. Les premiers se trouvent à l’Éducation Nationale. Il y a une devise de Victor Hugo qui est chère à mon cœur : « Tous les crimes de l’homme commencent au vagabondage de l’enfant ». Propos recueillis par Charlotte Vautier, mai 2017 Photographie à la Une : Martine Monteil dans son bureau à la Brigade Criminelle, Courtesy of Martine Monteil