À quoi aurait-ressemblé Yeezus de Kanye West s’il était sorti en vinyle?

"La noire de …", premier film d’Ousmane Sembène, a 50 ans. Presque deux fois mon âge. Alors pourquoi m'en suis-je senti si proche ? Le film raconte le voyage de Diouana, jeune sénégalaise qui a tout quitté pour venir travailler en France. Ce voyage, c'est le même que celui qu'a fait ma grand-mère, et des milliers d’autres femmes qui ont quitté l’Afrique dans les années 1960, pour venir chercher une vie meilleure en France. Celle dont je profite aujourd’hui.

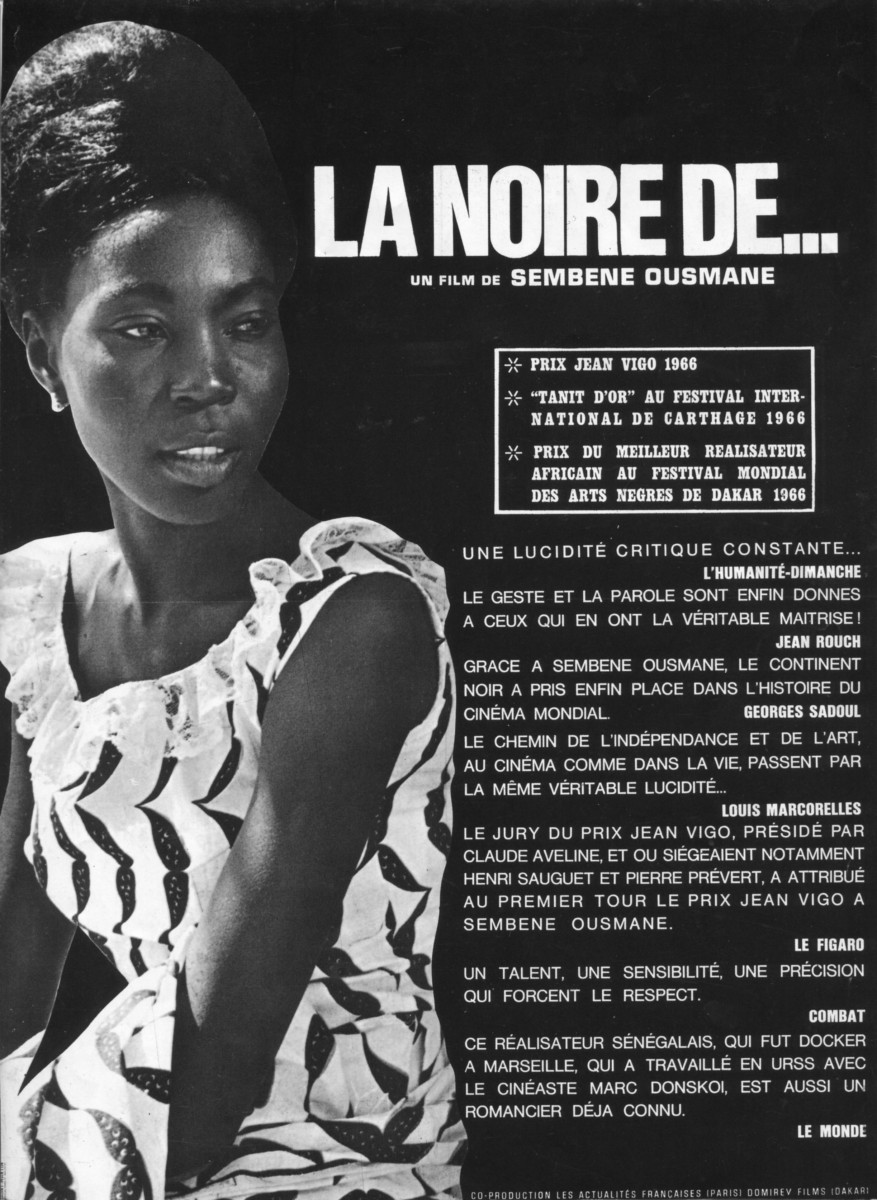

L'affiche du film, avec des critiques dithyrambiques.

Très vite, l'opportunité d'un départ se profile. La famille pour qui travaille la Sénégalaise plie bagage et rentre en France, définitivement. Diouana doit choisir : rester ou suivre ses employeurs vers l’inconnu en laissant tout derrière elle, sa mère, son pays, et une romance à peine débutée.

Si le personnage principal n’a pas tergiversé, ma grand-mère, déjà mère de quatre enfants, a longtemps hésité. Mais malgré le déracinement provoqué par le départ, comme Diouana, elle s’est décidée à partir. Pour Diouana, le départ se fait seule. Ma grand-mère, elle, a fait en sorte que ses enfants soient du voyage.

À l'arrivée en France, le désespoir est à la hauteur des attentes : immense. La maison de famille devient une prison à la dorure écornée. La Dakaroise passe du statut de nounou à celui de bonne à tout faire, elle qui ne sait même pas cuisiner. Corvées, frustration et humiliations : le quotidien de la jeune femme est à des années lumières du paradis qu’elle s’imaginait. Les échanges avec ses employeurs se limitent à quelques mots - des ordres, des critiques, et une réponse, invariable : "Oui Madame".

L'affiche du film, avec des critiques dithyrambiques.

Très vite, l'opportunité d'un départ se profile. La famille pour qui travaille la Sénégalaise plie bagage et rentre en France, définitivement. Diouana doit choisir : rester ou suivre ses employeurs vers l’inconnu en laissant tout derrière elle, sa mère, son pays, et une romance à peine débutée.

Si le personnage principal n’a pas tergiversé, ma grand-mère, déjà mère de quatre enfants, a longtemps hésité. Mais malgré le déracinement provoqué par le départ, comme Diouana, elle s’est décidée à partir. Pour Diouana, le départ se fait seule. Ma grand-mère, elle, a fait en sorte que ses enfants soient du voyage.

À l'arrivée en France, le désespoir est à la hauteur des attentes : immense. La maison de famille devient une prison à la dorure écornée. La Dakaroise passe du statut de nounou à celui de bonne à tout faire, elle qui ne sait même pas cuisiner. Corvées, frustration et humiliations : le quotidien de la jeune femme est à des années lumières du paradis qu’elle s’imaginait. Les échanges avec ses employeurs se limitent à quelques mots - des ordres, des critiques, et une réponse, invariable : "Oui Madame".

Diouana face à celle qu'elle appelle toujours Madame, son employeuse.

De la Côte d’Azur, Diouana n’a que des échos, elle qui reste cloitrée dans ce lieu de travail mué en cachot. La tendresse du rêve tranche alors avec la dureté de la réalité. Seule, sans attaches familiales, la Sénégalaise mesure chaque jour un peu plus le fossé qui la sépare de sa famille d'accueil, notamment dans la cruauté de petits gestes qui se voudraient bienveillants. Lorsque le père de famille accepte de répondre à sa place à une lettre en provenance de Dakar (comme ma grand-mère, Diouana est analphabète) il s'empresse de griffonner quelques mots, sans prendre la peine de lui demander ce qu'elle aimerait dire.

Diouana face à celle qu'elle appelle toujours Madame, son employeuse.

De la Côte d’Azur, Diouana n’a que des échos, elle qui reste cloitrée dans ce lieu de travail mué en cachot. La tendresse du rêve tranche alors avec la dureté de la réalité. Seule, sans attaches familiales, la Sénégalaise mesure chaque jour un peu plus le fossé qui la sépare de sa famille d'accueil, notamment dans la cruauté de petits gestes qui se voudraient bienveillants. Lorsque le père de famille accepte de répondre à sa place à une lettre en provenance de Dakar (comme ma grand-mère, Diouana est analphabète) il s'empresse de griffonner quelques mots, sans prendre la peine de lui demander ce qu'elle aimerait dire.

«Je ne sais pas écrire, ici je suis une prisonnière», constate amèrement la désormais bonne à tout faire, lucide sur son parcours.Isolée dans sa cuisine, à bout de nerfs, l’employée de maison s’attelle comme elle peut à satisfaire les envies culinaires exotiques du couple et de leurs invités. La nostalgie, les regrets et les questions s'accumulent.

« Que doit-on penser de moi à Dakar ? 'Diouana doit être heureuse en France'… Que je vis bien ? La France ici, c’est la cuisine, le salon, la salle de bain et la chambre à coucher », s'interroge tout haut, d'un ton las et monocorde, le personnage principal de cette sombre histoire.Si les récits de vie de ma grand-mère et du personnage de La Noire de… se séparent - par souci du spectateur, je ne dirai pas en quoi - le film d’Ousmane Sembène m’a permis de mettre des images sur la vie de ma grand-mère. Elle et Diouana font partie de ces femmes de l’ombre devenues servantes, du jour au lendemain. Elles ont accepté, tacitement, ces conditions insupportables qui allaient constituer leur quotidien pendant une majeure partie de leur vie.

Ousmane Sembène, réalisateur du film.

Ce long métrage, c 'est une petite histoire dans le grand récit de l'immigration. Il permet d'ouvrir les yeux sur le travail acharné de celles qui sont venues par milliers, ici en France. Le film fête ses 50 ans cette année, et fait définitivement partie de notre patrimoine. Il aborde en filigrane un aspect de la France post-coloniale, explore l'envers du décor des grandes vagues d’immigrations africaines et nord-africaines de la seconde moitié du XXème siècle. La Noire de … invite les spectateurs à réfléchir au parcours de ces mères de familles, grand-mères, grand-pères, "chibanis" qui font partie intégrante d’une autre histoire de France. Des gens au train de vie ordinaire acquis au prix de sacrifices extraordinaires.

Photographie à la Une © "La Noire de ..." d'Ousmane Sembene (1966).

Ousmane Sembène, réalisateur du film.

Ce long métrage, c 'est une petite histoire dans le grand récit de l'immigration. Il permet d'ouvrir les yeux sur le travail acharné de celles qui sont venues par milliers, ici en France. Le film fête ses 50 ans cette année, et fait définitivement partie de notre patrimoine. Il aborde en filigrane un aspect de la France post-coloniale, explore l'envers du décor des grandes vagues d’immigrations africaines et nord-africaines de la seconde moitié du XXème siècle. La Noire de … invite les spectateurs à réfléchir au parcours de ces mères de familles, grand-mères, grand-pères, "chibanis" qui font partie intégrante d’une autre histoire de France. Des gens au train de vie ordinaire acquis au prix de sacrifices extraordinaires.

Photographie à la Une © "La Noire de ..." d'Ousmane Sembene (1966).